数观产业①中国人形机器人六成标准来自长三角

长三角是中国创新资源最为密集、产业体系最为完善的区域之一。为了更加系统地观察和呈现这一地区重点产业的发展脉络,我们策划推出“数观产业”系列文章。本系列立足数据驱动,结合一线企业走访与专家访谈,力求揭示产业趋势与区域协同的新动向。本文为该系列观察的第1篇。

针对人形机器人产业普遍面临的标准体系不完善问题,2025年以来标准制定进程明显加快,长三角多个人形机器人重点城市率先展开积极探索与布局。

9月,市场监管总局例行发布会提到,当前全国机器人标委会正全力推动15项人形机器人国标研制。5月,张江启动标准互认计划,沪浙皖等地联手推进5项国标互认;上海机器人产业技术研究院颁出全球首张“中国标准”CR证书,标志着中国在人形机器人的标准领域成功跻身国际赛道。

人形机器人在长三角的基本发展格局与分工如何?在标准制定上又有怎样的动态与贡献?本文基于产业数据,结合对4家长三角人形机器人企业的调研,并采访上海机器人产业技术研究院院长郑军奇进行解读。

全国三成人形机器人企业在长三角

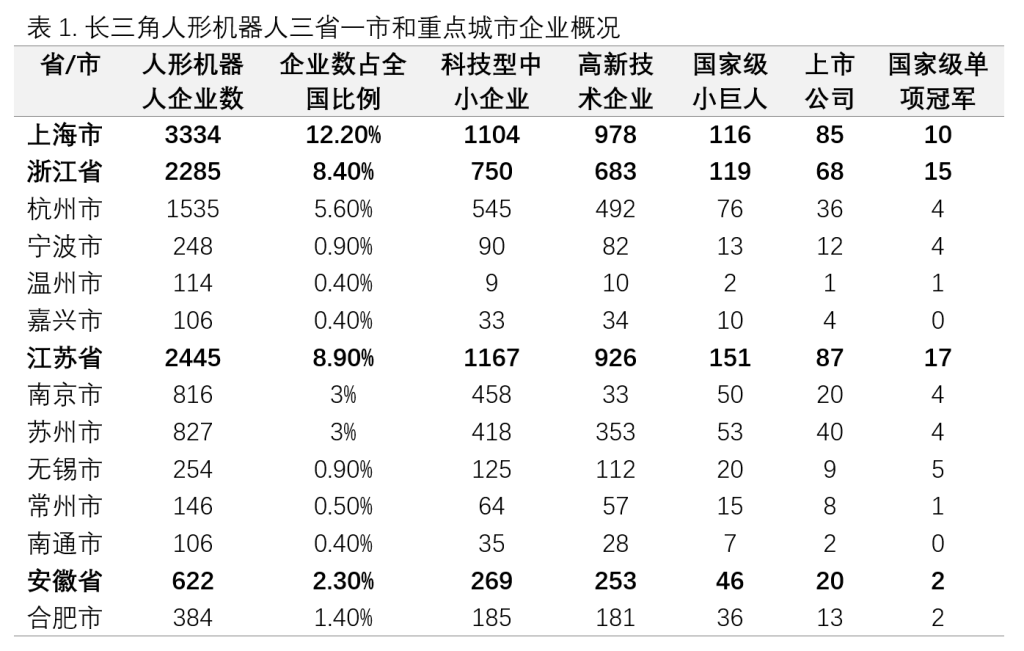

长三角是中国人形机器人企业集中度最高的城市群。截至2025年9月,长三角三省一市共有8686家以人形机器人为核心业务的企业,占全国31.8%,是城市群第一(表1)。企业分布呈现以上海为核心、多点支撑的多中心特征。全国范围内,广东(5008家)和北京(4159家)企业数高于上海(3334家),但珠三角与京津冀城市群总量仍不及长三角,长三角在企业集聚和产业布局上居全国领先地位。

长三角人形机器人企业质量高。长三角有全国35.8%的人形机器人高新技术企业,36.0%的上市公司和36.3%的国家级专精特新小巨人。此外,长三角企业吸金能力拉满,侧面体现企业创新能力强。2024年全国人形机器人领域发生融资事件56起,融资总额逾50亿元,其中上海、浙江、江苏企业占比约44%。

数据来源:产业通 数据更新时间:2025年9月 重点城市筛选标准:人形机器人的企业数量大于100家 统计口径:以人形机器人为核心业务的企业

长三角人形机器人产业形成分工互补格局。上海在核心零部件、数据处理与服务、人工智能技术以及整机制造环节均位列第一,显示其不仅掌握硬件制造优势,更在智能算法和数据处理上领先(表2)。江苏和浙江虽整体规模略低于上海,但形成优势互补:江苏在系统集成和整机制造上略胜一筹,浙江在人工智能技术研发方面更具优势。相比之下,安徽企业数量偏少,通过政策驱动和场景先行奠定产业基础。

数据来源:产业通 数据更新时间:2025年9月 统计口径:以人形机器人为核心业务的企业

长三角是人形机器人领域创新浓度最高的城市群。截至2025年9月,长三角三省一市共有24.72%人形机器人领域授权发明专利,位居全国城市群第一。全国共有人形机器人授权发明专利104344项,其中上海4773项、浙江7630项、江苏10020项、安徽3375项。上海创新浓度在长三角各城市中排名第一,是该区域创新策源地。全国来说,比上海浓度更高城市为北京(15986项)和深圳(6660项)。

近两年,上海、杭州、南京、苏州等地相继推出人形机器人产业政策,并积极推动创新平台建设,专业训练测试场域陆续投用。比如,上海张江与工信部共建国家级人形机器人创新中心。南京市成立机器人产业攻坚推进办公室。浙江省成立省级人形机器人创新中心。宁波规划并启动工业场景导引,提供数据采集和算法验证服务;合肥市“具身智能机器人预训练场”2025年5月投入使用。

长三角贡献六成标准,企标占比最大、团标国标增长最迅速

据澎湃研究所研究员调研,人形机器人企业普遍反映当前行业缺乏统一标准,对行业发展影响主要体现在三个方面。第一,标准不统一导致零件生产多为非标准品,价格较高且难以相互适用,生产难以形成规模效应,制造成本居高不下。第二,在机器人训练数据整体匮乏的情况下,可用数据的标准不统一导致企业获取训练数据“难上加难”,成本进一步上升。第三,由于缺乏明确的定义性和安全性标准,消费者对新产品的信任有限,落地市场不确定性上升。

也有企业担心,当前正是技术创新和多路径探索的关键时期,若过早出台统一的技术和产品标准,可能会抑制创新。对此,上海机器人产业技术研究院院长郑军奇在接受澎湃研究所采访时表示:“企业这类担忧是有道理的,但我们目前重点制定的是定义性和安全性标准,而不是企业担心的技术和产品标准。这类标准越早出台越有利,它为行业后续的健康竞争奠定了基础。”

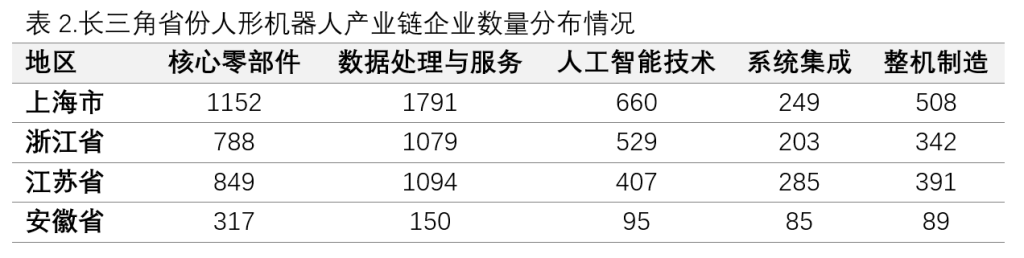

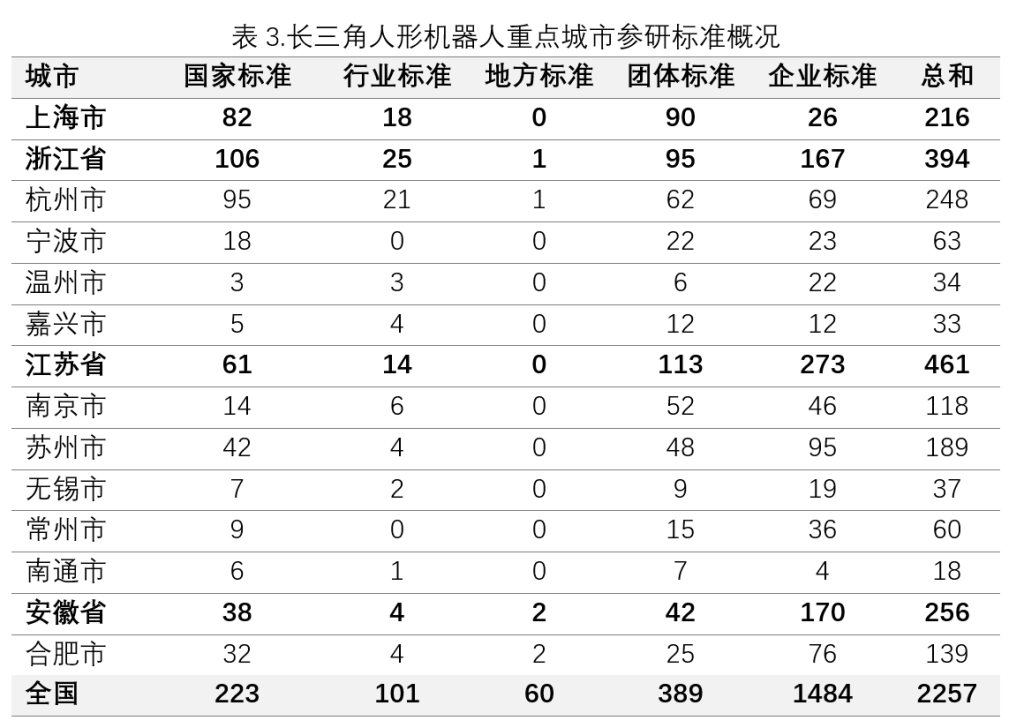

长三角在过去的五年中贡献了全国六成的标准,是全国标准制定最活跃的地区。2020年1月截至2025年7月,全国人形机器人企业参与起草标准2257项,长三角企业参与起草标准1327项,占全国比例58.8%。其中,浙江企业发挥全国影响力,参与了全国47.53%的国家标准制定。江苏企业充分发挥主动性,占全国企业标准和团体标准建设的29.05%和18.04%。

数据来源:国家标准委员会 数据更新时间:2025年7月 统计口径:以人形机器人为核心业务的企业 注:多个地方合作参与的标准各地各算一次,故部分相加数据可能高于全国总数。

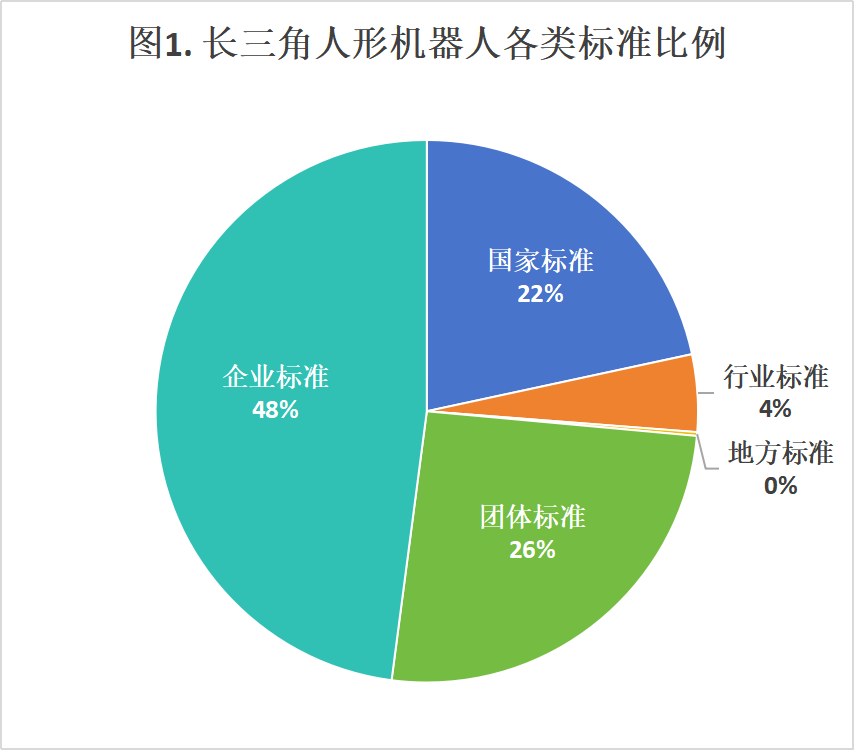

长三角地区的人形机器人标准结构具有三个显著特点,全国标准也呈现出类似的特征。

第一,以企业标准和团体标准为主,分别占总体的48%和26%。其中,团体标准五年来增速最快,从2020年1月的22项,增长到2025年7月的340项。市场主体之所以积极推动标准制定,既源于通过标准化降低成本、形成行业共识的迫切需求,也与近年来人形机器人市场激烈的标准话语权争夺密切相关。总体来看,团标和企标占比高、增速快,是长三角人形机器人市场活力的直接体现。同时,丰富活跃的企标和团标,为国标、行标的进一步制定提供了参考。

第二,行业标准和地方标准占比较低,五年来增速也较低。其中,地方标准发展最为缓慢,从2020年1月到2025年7月仅从0项增长到3项。郑军奇认为,一方面,根据《标准化法》,地方标准由地方政府的标准化行政主管部门制定,行业标准则由国务院相关部门负责制定。相比之下,企业标准和团体标准由市场主体自主决定,程序相对简便。另一方面,优先推动国家标准而非地方标准,有利于促进全国统一大市场形成,限制地方保护主义。

第三,国家标准快速增长。长三角该项指标,从2020年1月的80项,增加到2025年7月的287项。根据《标准化法》,国家标准分为强制性和通用性:对保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求,应当制定强制性国家标准;对满足基础通用、与强制性国家标准配套、对各有关行业起引领作用等需要的技术要求,可以制定推荐性国家标准。这正符合本节开头企业和专家所提到的当前所需的标准类型,可见国家和长三角企业积极应对行业发展瓶颈所做出的努力。

数据来源:国家标准委员会统计周期:2020年1月-2025年7月

市场化标准活跃,但“分量不够”

团体标准和企业标准虽数量众多,却因约束力弱、市场参考度有限,难以形成全国统一的行业规范。企业表示,企业标准和团体标准除非得到几家龙头企业的共同认可,否则难以形成足够的市场影响力。而几家龙头企业又存在竞争关系,很难共同认可某一具体的技术或者产品标准。所以,企业普遍呼吁加快国家标准制定,以提升市场信心、稳定预期。

郑军奇指出,人形机器人作为一个综合多种学科的新产业,标准出台还存在一定“时间差”。“我们和其他国家的科技治理体制有所差别,比如欧洲相关法律较为完善,人形机器人出来以后仅需将之包含在原有的治理体系中即可,而中国没有这个制度基座,发展还需一定时间,”郑军奇说,“尽管如此,人形机器人作为全球关注的新产业,我们在标准制定上如果晚于其他国家太多,可能会失去该领域的国际话语权,所以加快标准制定仍然刻不容缓。”

2025年,中国人形机器人行业标准制定按下“加速键”,长三角在其中扮演重要角色。2025年2月,国际电工委员会(IEC)正式发布由中国牵头制定的首个养老机器人国际标准,这标志着全球养老机器人产业迈入规范化、标准化、智能化的新阶段。5月,上海机器人产业技术研究院颁发全球首张人形机器人“中国标准”证书(CR证书),标志着中国在人形机器人领域的标准化、安全性和市场竞争力成功跻身国际赛道。

特别要指出的是,龙头企业对推动标准化起到很大作用。意优科技主营一体化伺服关节,其负责人告诉澎湃研究所,他们成为行业少数完成标准化零件供应的企业,很大程度上源自于某家龙头整机企业稳定的采购需求。而长三角拥有智元、宇树等多家人形机器人整机龙头企业,同时是人形机器人企业最密集、最活跃的地区,未来应进一步加强区域产业协同,促进实用、可操作、国际认可的标准高效制定。

(感谢实习生马雨萱对本文的数据分析的贡献。)

-------------------

城市因集聚而诞生。

一座城市的公共政策、人居环境、习俗风气塑造了市民生活的底色。

澎湃城市观察,聚焦公共政策,回应公众关切,探讨城市议题。